傩雕面具里的文化声量:傩雕传承的宣传破局与价值重生

贵州大学文学院 “古韵今风” 团队 吴磊

3安顺西秀区周官村的傩雕文化艺术博物馆里,贵州大学文学院 “古韵今风” 团队的成员们正蹲在展柜前,协助传承人拍摄面具。“这尊‘土地’面具,眼尾要刻三道细纹,对应屯堡人‘敬天惜地’的传统。” 秦发忠一边指导,一边讲述面具背后的文化密码。此次团队专程开展深度访谈调研,不仅记录下数万字的口述史料,更通过志愿服务助力文化宣传,见证了傩雕传承中 “以宣传促活态” 的珍贵实践 —— 文化宣传,正是让千年傩雕走出深巷、延续生命力的核心密钥。

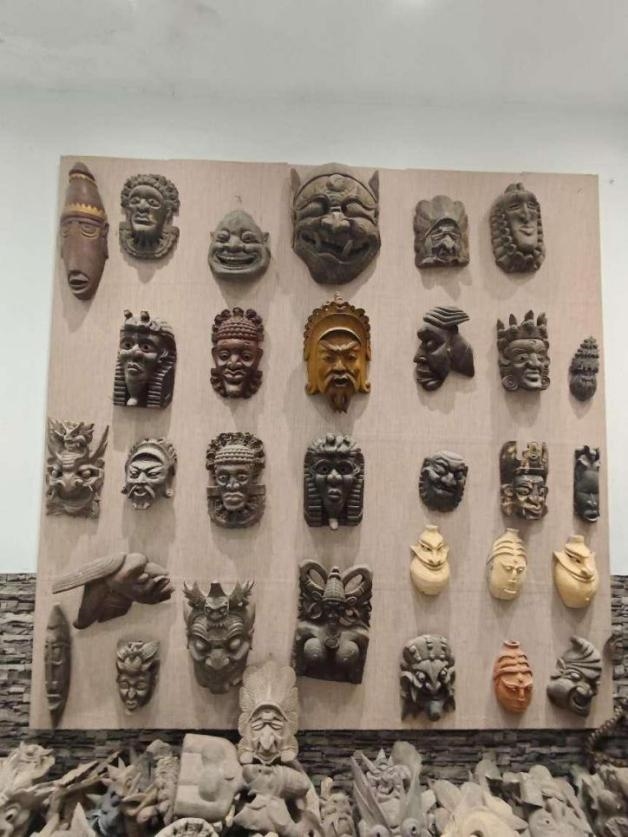

国家级非物质文化遗产傩雕 摄影:吴磊

秦发忠与傩雕的缘分始于 14 岁,最初只是 “为让家人不饿肚子” 的谋生技能。上世纪 90 年代,他带着亲手雕刻的面具闯荡上海,却遭遇了致命瓶颈:“客人问这面具是‘哪路神仙’,为什么额头要刻‘太极纹’,我答得支支吾吾,生意自然做不成。” 那时他才明白,傩雕传承的首要困境不是手艺失传,而是文化宣传的缺失 —— 师傅 “留一手” 的传承陋 习,让面具的象征意义、仪式内涵随世代递减,“只知怎么刻,不知为何刻” 的 “文化空心”,让傩雕沦为没有灵魂的 “木头疙瘩”,在市场上毫无竞争力。

2009 年,贵州省文联副主 席姚晓英主 席赞誉他为 “将文化与技艺融合第一人”,这份认可让秦发忠坚定了 “以宣传补断层” 的决心。2016 年,耗费他毕生积蓄建成的傩雕博物馆正式开放,这里成为他文化宣传的主阵地。与普通博物馆 “一牌一注” 的陈列不同,秦发忠的讲解从不是千篇一律的背诵:对专家学者,他讲面具符号与地戏剧本的对应关系;对孩童,他从 “过年跳地戏驱邪” 的故事切入;对年轻传承人,他着重拆解 “开关仪式” 的失传细节。“古韵今风” 团队在志愿服务中发现,仅 3 天就协助记录了 27 个面具的专属讲解脚本,“每个脚本都藏着文化密码,这才是最动人的宣传”。

这座免费开放的博物馆,如今已接待 45 万人次游客,成为西南地区傩文化研究的重要据点。但宣传之路从非坦途。秦发忠坦言,最棘手的是 “误解性宣传”:早年专家仅 “就面具谈面具”,将其笼统归为 “五色相”,忽略了地戏 “跟书走” 的核心特征 ——“剧本里武将自报‘头戴紫金冠,手持青龙刀’,面具就得刻出冠上翎羽、刀形纹饰,哪能一概而论?” 为纠正这种偏差,他带着团队跑遍安顺 127 个村寨,搜集 83 部古剧本,写成《安顺地戏与傩文化的统一性研究》,通过公众号推送、学术研讨会宣讲,逐步厘清认知误区。

政 府宣传的错位曾让他尤为无奈。“2025 年春节的巡游活动,政 府包给第三方策划,3 月 2 号去紫云、3 月 5 号去平坝,看似热闹,却激不起民间艺人的参与感。” 他在省政协提案中直言,文化宣传的核心是 “守住阵地”—— 传统节日才是最佳载体。在他的推动下,周官村将傩雕展示融入 “六月六” 屯堡歌会,村民自发组织面具巡游,“不用政 府花钱,游客跟着面具走,还能买走文创,这才是活的宣传”。

贵州大学文学院 “古韵今风” 团队负责人吴磊与非遗傩雕的合照 摄影:范欣冉

资金短缺则让宣传举步维艰。作为东南亚五大面具博物馆之一,这里年均电费超 4 万元,却仅获得过 5 万元政 府补助。“想做面具文创直播,没钱买设备;想印讲解手册,凑不齐印刷费。” 好在 “古韵今风” 团队的到来解了燃眉之急:学生们用专业知识剪辑宣传短视频,在校园平台推送后,吸引了 200 余名高校师生前来调研;他们协助整理的《傩雕技艺口述史》,也即将纳入贵大民间文学课程素材,让文化宣传走进课堂。

在秦发忠看来,文化宣传的终极价值,是让傩雕从 “博物馆藏品” 变回 “生活一部分”。如今,他的民宿里摆着游客体验雕刻的半成品,农家乐的菜单印着 “面具造型馒头”,公众号上的 “散花纹解读” 文章每篇阅读量超千次。“不是要让所有人都学雕刻,而是让他们知道,这面具里藏着屯堡人的忠勇仁义。”

夕阳西下,博物馆的灯光逐一亮起,秦发忠握着团队整理好的宣传素材,眼神坚定。傩雕的传承,从来不是手艺的复制,而是文化的传递 —— 当每一尊面具都能通过宣传 “开口说话”,当更多人听懂它的故事,这份古老技艺便有了穿越时光的力量。而 “古韵今风” 团队的志愿服务,正是这股力量中最鲜活的注脚,让文化宣传的种子,在乡土中生根发芽。(作者:吴磊)

今日中国·版权声明

本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同 其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如 果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。

本网站所提供的信息,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。本网站及其雇员 一概毋须以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误,对用户或任何其他人士负任何直接或间接责任。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担 用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。

【特别提醒】:如您不希望作品出现在本站,可联系我们要求撤下您的作品。邮箱 sunny@chinatodayclub.com